返鄉夢縈

婆婆八十六岁那年,有一回便秘了几天,住进医院。晴空万里的正午,父亲挽着母亲、牵着我和妹妹到医院探望婆婆。医生给婆婆服了通便剂,肠子清通以后,婆婆脸色红润,精神很好。母亲打开不锈钢保温饭盒,取出父亲给婆婆熬的鱼片粥。鱼片很鲜,拌在热腾腾的粥水里,撒些姜丝洋葱,滑入婆婆的肠胃后,犹溢出缕缕香。婆婆打了一个饱嗝,拉着妹妹的手把玩。妹妹的小指皮肤细腻,它调皮地点落在婆婆的指骨末节上——

“火车火车,请问你要去哪里?”妹妹稚气地问。

“印度尼西亚。”婆婆说。

“火车火车,请问你要去哪里?”妹妹又问。

“菲律宾。”

“火车火车,请问你要去哪里?”

“返中国……”

隔日,我发现婆婆撒谎。她上了天国。

天国,是怎样的一个地方呢?

婆婆刚离世不久,有一次我在睡梦中邂逅婆婆。她还是生前那副摸样儿——脑后梳着发髻,手上一只翠绿玉环,身穿深蓝色老粗布对襟上衣,衬着灰黑色唐裤。婆婆躺在藤制睡椅上,浴在白蒙蒙的一圈光雾里,摇呀摇的。我看见婆婆,心里多欢喜,连忙奔上前搂住婆婆,婆婆却颤抖着把我推开,说,乖,婆婆阴气重,不许这样!——我醒了,婆婆消失了,我脸上挂着两条长长的泪。

婆婆的第一个忌辰,母亲忙了整个晨,做了鸡、猪、鱼、虾等美食祭拜婆婆,香气溢发出来,叫人垂涎欲滴。一只蝴蝶翩翩地飞来了我们家,停驻在帘幕上。父亲凝视着蝴蝶,眼睛亮灼灼。半晌,父亲告诉我一个传说:离去的亲人会化蝶探望牵挂的亲人。父亲焚了香,认真地看着蝴蝶,眯眯笑说,妈,你那里还好吗?都习惯吗?父亲脸上当时有一种幸福,久久地打动了我,不能忘怀。

这些岁月以来,婆婆都好吗?

婆婆大概习惯了天国的日子,不再探望我们。我对婆婆的思念,经时光洗礼亦褪去了缠绵。父亲对婆婆的情和爱,却战胜了时间拔河。父亲提起婆婆的次数更频密了,除了儿时伴着婆婆做小贩的生活故事,或许是无意识的,他总在母亲每做一道菜时,说些好比“芋头糕的芋头不要煮得太稀烂呀,我母亲做的芋头糕可以吃到芋头丁,咬下去口感多好”之类的,赞美婆婆的话语。我看着父亲,心想人呢是不是都这样,到了一个年纪,一起长大的兄弟姐妹开始病痛,离开的也先离开了,就会幽幽地回忆起往事,往事经过过滤,仅剩美好。而美好,怎么不教人无法抵挡地缅怀呢……

“回去吧!”一天,妹妹突然想到了什么,看着我要我一同携带父亲回返婆婆的故乡,替婆婆圆梦。

圆梦?

父亲说,婆婆生前有一个愿望:在有生之年还乡一趟。

婆婆的梦,怎么自己圆不了呢?婆婆晚年时,正逢中国开放初期,那时候,去中国一趟绝非容易的事。婆婆申请证件,花了许多时间办理手续。官方诸多刁难,说要如何如何的,后来要婆婆弄来一封广东亲戚证明亲属关系的信件。婆婆好不容易把信件弄来后,才发现徒劳一场。什么?——最后,她才知道官方要的,其实是十几元的咖啡钱。婆婆摸着那封得之不易的信件,坚决地摇了摇头。她把信件撕破,斩钉截铁地说:“不去了。”

当年,父亲几兄弟早已工作挣了钱,每月按时给婆婆家用。婆婆不肯把十几元交给贪官,大概是想起公公在世时,没执照做小贩,因为缴不出十元罚款,坐了一星期牢的缘故吧。十几元,对婆婆来说是笔大数目。公公当小贩时,一天收入只有几块钱,扣了本钱,所剩无几。婆婆脱离了清贫,苦难岁月所养成的节俭习惯,又怎么能说摒弃就摒弃呢?

不去了。婆婆不返中国了,她去了天国。留下我和妹妹为父亲展开一场无法预知结果的寻根之旅——

我们乘着飞机,到了广州。这2556公里的飞行距离,加上从广州到梅州380公里的铁轨距离,当然并非公公婆婆当年来南洋的路途。婆婆年轻时,嫁给公公隔年,公公就只身来到南洋。数年后,公公安顿了下来,婆婆才搭上货轮,乘上南中国海一波波如山高的巨浪,颠簸了二十多天,来到南洋。婆婆离开广东时,中国爆发内战,兵荒马乱;我们来到广东时,中国崛起,城镇市区高速发展。

“不知道会找到吗?”抵达梅州梅县泮坑村时,父亲说:“就算找到,进士楼可能也已经被拆掉了吧。”父亲边说,边跟着我们来来回回穿梭在泮坑村的新街旧巷,片刻不停,头也不抬。

“应该找到吧。”我看了妹妹一眼,说。妹妹神色紧张,脸上的肌肉都紧绷起来。我们以为寻根之旅,跋涉的会是山路崎岖陡斜,或是黄泥路泥泞难行,没料到婆婆口中那个人人饥饿得把树皮剖光、把树根啃光,病了吃蟑螂、吞蜘蛛液,以土方救治的贫困乡村,一下子就变成了店铺林立、交通发达的城镇,景区更是规划得有摸有样、山幽水雅。

婆婆公公的祖屋,放在乡下还比较安全,发展成城镇了,未免叫人心里堆个大石头。父亲走得很快,妹妹跟得很紧,我和母亲追在后头,一下子就不见了人影。

“进士楼?”拐了个弯,父亲就站在那里,逮住了一个老屋区的妇人,打听祖屋的下落。她仰起头看了高大的父亲一眼,转过头看追上来的我们一会儿,点点头说:“我知道,在——”她比手画脚,客家话方言拉开了,我就不完全听明白了。要我缴一学期的学费,我也未必能把客家话掌握吧。

母亲转述,该妇人非但知道进士楼的存在,也知道进士楼在哪里哦。父亲再三跟她确认,进士楼并没被拆除,她点点头说没有错,没有错。我感觉到父亲的眼中充满了光亮,血液就要汩汩地渗出皮肤来了。可不是么,我的心也一直噗噗地跳。

此进士楼,乃彼进士楼乎?

我们把脚跨大出去,离开了老屋区,穿过新店区,越过市政楼,中途又向几个路人问了路。我、妹妹和母亲从后面紧跟着父亲,一大步接着一大步。平时陪父亲在家乡散步时,他也是一样快速地走路,却不曾快得如此般叫我上气不接下气。

到了一条新街路口,是一间间店面房子。一间挂着大红灯笼写上繁体“叶”字的店家,霍然出现眼前。店家的板门开着,父亲仓惶地走了进去,我们也跟上了。只见里头空间蛮大的,天井里墙上钉了晾衣的绳子。一个看起来五官极面熟的少妇,正弯着腰拧衣服。她头发蓬松,大眼深邃,鼻子挺直,好像堂姐哦。她和善地问我们有什么事,能帮上什么忙。父亲向她探听进士楼。

一步接一步,仿佛离婆婆的梦近了些,却让人越感到不安。

下一步,会不会踏空呢?

少妇告诉我们,她那店家并非进士楼,进士楼就在不远处。我们离开那店家,循着少妇所指示的方向前行。在那一排长长的店铺前,父亲突然停了脚步。一个老妇人坐在店铺前一张椅子上,弓着背,面朝川流不息的道路。她听父亲探听起进士楼时,紧抓着椅背吃力地站了起来。

“进士楼?我就住在进士楼呀。来,我带你去。”老妇人大约是这么说着。又道:“你要找的那家人?就在我隔壁呀——”

她身体那么弱,背那么驼,走起碎步来,我们紧跟着亦趋亦步,防她跌倒。只是没想到,才走了几步,就来到一个牌坊,写着“进士楼”。牌坊背面,有一个布告栏,布告栏上,贴了张族谱。父亲见到与公公同辈的一个长辈的名字,也见到一个与哥哥同辈的侄辈的名字。他的声音有点颤抖,我们兴奋得八目泛光,欣然对望。

时光的列车载走了婆婆,又把我们载到婆婆魂牵梦萦的故乡。

进士楼里,大部分的房子已经重建,新的旧的,仅保留了几栋,包括了婆婆嫁给公公以后,所居住的那一栋!兴奋、激动、感慨,各种复杂的情感,在我们的眸中交错。

屋主外出了,老妇人伴着我们,在门外踱步。父亲透过铁门一个小孔,不时往门内张望。一只猛狗闻见生,拼命地吠,隔代主人的气息,它无法辨识。老妇人回她家打电话给屋主,不一会儿,屋主回来了。他和父亲及老妇人以客家方言你一言、我一语地交谈着。起初,他仿佛不愿意让我们进去,说什么“房子乱啦,不好意思献丑啦”之类的话。后来听父亲一言一句地对他说明,一睹祖屋对他而言,意义多么重大,他便同意了父亲的恳求。

我断断续续听懂了屋主所描述的状况。大概是说,他经济拮据,只装修了房子的一部分来住,另一部分保留原来的面貌,但已形成危楼。他同意让我们参观,却再三吩咐要我们小心,免得危楼塌陷,造成意外。妹妹插进来,一连串问父亲屋主是什么人,他姓叶吗,是我们的亲戚吗,他说了些什么,你怎么确定这是我们要找的祖屋。

那一刻,整个画面就像按下了“缓慢”键的镜头:父亲先是抬头一窥房子的全貌,接着他穿过窄门,走去后院。他摸着土墙,认真地看着、摸着,那么地爱怜,悬挂于丝上在光里躁动的蜘蛛就快吻上了父亲的脸,他也浑然不知,更甭说能完整地回答妹妹了。

“嗯——我确定,因为他说的每一代和这里的一切,我都很熟悉,他不是姓叶,姓叶的是他老婆的,嗯——”父亲顿了顿,眼睛突然对焦不来,道:“他老婆的丈夫……”

我们听了,先是一愣,接着就爆笑。显然的,父亲语无伦次。大概是儿时婆婆口述的祖屋,鲜活在立在他面前时,霎时间叫人恍惚吧。

屋主用不标准的普通话,解答了我们的疑问。他姐夫姓叶,是他姐夫把房子转给了他。

抬头一望,天空蔚蓝。不知道是不是土楼的关系呢,那空间特别凉快。我想起父亲曾经告诉我们,婆婆婚后只身在中国的那段日子,粮食医药严重缺乏,婆婆种植红薯,红薯暖胃又香甜,却不能馋,不能吃,到集上卖了钱顶日子。有些红薯发臭卖不了,婆婆留下自己吃。但在饥荒的年代,发臭的红薯不是张开嘴大口大口地吃,而是待它熟透了,用力摔在土墙上,让它粘在那里化作干薯。在饥饿得树皮被剖光、树根被啃光、人快死时,才剖下一小块塞在嘴里,一家老幼越嚼越香。想起这些,我又想起了父亲说的,发烧吞蜘蛛液,能治。看着在光里耍杂技的蜘蛛,不由得吐吐舌头。

接着,我们跟着父亲上楼。楼上有一大一小两间房,走廊七零八乱地,地板堆满塌陷了的部分横梁、窗框,还有一些坏了的木凳、篮子、饭钵等器具,上面积了厚厚的尘。我们小心翼翼地走进一间睡房,里头搁着一张木床,梁上挂有写着繁体“叶”字的灯笼,另外有一些破衣服,旧布鞋。

父亲半捧着被岁月洗得泛白了的红灯笼,我们轮流给父亲照相。屋主在楼下喊不宜久留啊,危楼,危楼!母亲担忧危楼塌陷,催促说:“下去吧。” 父亲不舍地抚摸床,抚摸墙。

“喔——”下了楼在那火灶处,父亲指着粗糙的砖炉,说:“这是阿婆以前用的——”

那里曾有婆婆的气息,生活的足迹。倘若时空可以交错,父亲和婆婆,是否在不同的年代里,不期而遇呢?

《星洲日报·文艺春秋版》2013-04-28

“火车火车,请问你要去哪里?”妹妹稚气地问。

“印度尼西亚。”婆婆说。

“火车火车,请问你要去哪里?”妹妹又问。

“菲律宾。”

“火车火车,请问你要去哪里?”

“返中国……”

隔日,我发现婆婆撒谎。她上了天国。

天国,是怎样的一个地方呢?

婆婆刚离世不久,有一次我在睡梦中邂逅婆婆。她还是生前那副摸样儿——脑后梳着发髻,手上一只翠绿玉环,身穿深蓝色老粗布对襟上衣,衬着灰黑色唐裤。婆婆躺在藤制睡椅上,浴在白蒙蒙的一圈光雾里,摇呀摇的。我看见婆婆,心里多欢喜,连忙奔上前搂住婆婆,婆婆却颤抖着把我推开,说,乖,婆婆阴气重,不许这样!——我醒了,婆婆消失了,我脸上挂着两条长长的泪。

婆婆的第一个忌辰,母亲忙了整个晨,做了鸡、猪、鱼、虾等美食祭拜婆婆,香气溢发出来,叫人垂涎欲滴。一只蝴蝶翩翩地飞来了我们家,停驻在帘幕上。父亲凝视着蝴蝶,眼睛亮灼灼。半晌,父亲告诉我一个传说:离去的亲人会化蝶探望牵挂的亲人。父亲焚了香,认真地看着蝴蝶,眯眯笑说,妈,你那里还好吗?都习惯吗?父亲脸上当时有一种幸福,久久地打动了我,不能忘怀。

这些岁月以来,婆婆都好吗?

婆婆大概习惯了天国的日子,不再探望我们。我对婆婆的思念,经时光洗礼亦褪去了缠绵。父亲对婆婆的情和爱,却战胜了时间拔河。父亲提起婆婆的次数更频密了,除了儿时伴着婆婆做小贩的生活故事,或许是无意识的,他总在母亲每做一道菜时,说些好比“芋头糕的芋头不要煮得太稀烂呀,我母亲做的芋头糕可以吃到芋头丁,咬下去口感多好”之类的,赞美婆婆的话语。我看着父亲,心想人呢是不是都这样,到了一个年纪,一起长大的兄弟姐妹开始病痛,离开的也先离开了,就会幽幽地回忆起往事,往事经过过滤,仅剩美好。而美好,怎么不教人无法抵挡地缅怀呢……

“回去吧!”一天,妹妹突然想到了什么,看着我要我一同携带父亲回返婆婆的故乡,替婆婆圆梦。

圆梦?

父亲说,婆婆生前有一个愿望:在有生之年还乡一趟。

婆婆的梦,怎么自己圆不了呢?婆婆晚年时,正逢中国开放初期,那时候,去中国一趟绝非容易的事。婆婆申请证件,花了许多时间办理手续。官方诸多刁难,说要如何如何的,后来要婆婆弄来一封广东亲戚证明亲属关系的信件。婆婆好不容易把信件弄来后,才发现徒劳一场。什么?——最后,她才知道官方要的,其实是十几元的咖啡钱。婆婆摸着那封得之不易的信件,坚决地摇了摇头。她把信件撕破,斩钉截铁地说:“不去了。”

当年,父亲几兄弟早已工作挣了钱,每月按时给婆婆家用。婆婆不肯把十几元交给贪官,大概是想起公公在世时,没执照做小贩,因为缴不出十元罚款,坐了一星期牢的缘故吧。十几元,对婆婆来说是笔大数目。公公当小贩时,一天收入只有几块钱,扣了本钱,所剩无几。婆婆脱离了清贫,苦难岁月所养成的节俭习惯,又怎么能说摒弃就摒弃呢?

不去了。婆婆不返中国了,她去了天国。留下我和妹妹为父亲展开一场无法预知结果的寻根之旅——

我们乘着飞机,到了广州。这2556公里的飞行距离,加上从广州到梅州380公里的铁轨距离,当然并非公公婆婆当年来南洋的路途。婆婆年轻时,嫁给公公隔年,公公就只身来到南洋。数年后,公公安顿了下来,婆婆才搭上货轮,乘上南中国海一波波如山高的巨浪,颠簸了二十多天,来到南洋。婆婆离开广东时,中国爆发内战,兵荒马乱;我们来到广东时,中国崛起,城镇市区高速发展。

“不知道会找到吗?”抵达梅州梅县泮坑村时,父亲说:“就算找到,进士楼可能也已经被拆掉了吧。”父亲边说,边跟着我们来来回回穿梭在泮坑村的新街旧巷,片刻不停,头也不抬。

“应该找到吧。”我看了妹妹一眼,说。妹妹神色紧张,脸上的肌肉都紧绷起来。我们以为寻根之旅,跋涉的会是山路崎岖陡斜,或是黄泥路泥泞难行,没料到婆婆口中那个人人饥饿得把树皮剖光、把树根啃光,病了吃蟑螂、吞蜘蛛液,以土方救治的贫困乡村,一下子就变成了店铺林立、交通发达的城镇,景区更是规划得有摸有样、山幽水雅。

婆婆公公的祖屋,放在乡下还比较安全,发展成城镇了,未免叫人心里堆个大石头。父亲走得很快,妹妹跟得很紧,我和母亲追在后头,一下子就不见了人影。

“进士楼?”拐了个弯,父亲就站在那里,逮住了一个老屋区的妇人,打听祖屋的下落。她仰起头看了高大的父亲一眼,转过头看追上来的我们一会儿,点点头说:“我知道,在——”她比手画脚,客家话方言拉开了,我就不完全听明白了。要我缴一学期的学费,我也未必能把客家话掌握吧。

母亲转述,该妇人非但知道进士楼的存在,也知道进士楼在哪里哦。父亲再三跟她确认,进士楼并没被拆除,她点点头说没有错,没有错。我感觉到父亲的眼中充满了光亮,血液就要汩汩地渗出皮肤来了。可不是么,我的心也一直噗噗地跳。

此进士楼,乃彼进士楼乎?

我们把脚跨大出去,离开了老屋区,穿过新店区,越过市政楼,中途又向几个路人问了路。我、妹妹和母亲从后面紧跟着父亲,一大步接着一大步。平时陪父亲在家乡散步时,他也是一样快速地走路,却不曾快得如此般叫我上气不接下气。

到了一条新街路口,是一间间店面房子。一间挂着大红灯笼写上繁体“叶”字的店家,霍然出现眼前。店家的板门开着,父亲仓惶地走了进去,我们也跟上了。只见里头空间蛮大的,天井里墙上钉了晾衣的绳子。一个看起来五官极面熟的少妇,正弯着腰拧衣服。她头发蓬松,大眼深邃,鼻子挺直,好像堂姐哦。她和善地问我们有什么事,能帮上什么忙。父亲向她探听进士楼。

一步接一步,仿佛离婆婆的梦近了些,却让人越感到不安。

下一步,会不会踏空呢?

少妇告诉我们,她那店家并非进士楼,进士楼就在不远处。我们离开那店家,循着少妇所指示的方向前行。在那一排长长的店铺前,父亲突然停了脚步。一个老妇人坐在店铺前一张椅子上,弓着背,面朝川流不息的道路。她听父亲探听起进士楼时,紧抓着椅背吃力地站了起来。

“进士楼?我就住在进士楼呀。来,我带你去。”老妇人大约是这么说着。又道:“你要找的那家人?就在我隔壁呀——”

她身体那么弱,背那么驼,走起碎步来,我们紧跟着亦趋亦步,防她跌倒。只是没想到,才走了几步,就来到一个牌坊,写着“进士楼”。牌坊背面,有一个布告栏,布告栏上,贴了张族谱。父亲见到与公公同辈的一个长辈的名字,也见到一个与哥哥同辈的侄辈的名字。他的声音有点颤抖,我们兴奋得八目泛光,欣然对望。

时光的列车载走了婆婆,又把我们载到婆婆魂牵梦萦的故乡。

进士楼里,大部分的房子已经重建,新的旧的,仅保留了几栋,包括了婆婆嫁给公公以后,所居住的那一栋!兴奋、激动、感慨,各种复杂的情感,在我们的眸中交错。

|

| 感慨...... |

屋主外出了,老妇人伴着我们,在门外踱步。父亲透过铁门一个小孔,不时往门内张望。一只猛狗闻见生,拼命地吠,隔代主人的气息,它无法辨识。老妇人回她家打电话给屋主,不一会儿,屋主回来了。他和父亲及老妇人以客家方言你一言、我一语地交谈着。起初,他仿佛不愿意让我们进去,说什么“房子乱啦,不好意思献丑啦”之类的话。后来听父亲一言一句地对他说明,一睹祖屋对他而言,意义多么重大,他便同意了父亲的恳求。

我断断续续听懂了屋主所描述的状况。大概是说,他经济拮据,只装修了房子的一部分来住,另一部分保留原来的面貌,但已形成危楼。他同意让我们参观,却再三吩咐要我们小心,免得危楼塌陷,造成意外。妹妹插进来,一连串问父亲屋主是什么人,他姓叶吗,是我们的亲戚吗,他说了些什么,你怎么确定这是我们要找的祖屋。

那一刻,整个画面就像按下了“缓慢”键的镜头:父亲先是抬头一窥房子的全貌,接着他穿过窄门,走去后院。他摸着土墙,认真地看着、摸着,那么地爱怜,悬挂于丝上在光里躁动的蜘蛛就快吻上了父亲的脸,他也浑然不知,更甭说能完整地回答妹妹了。

|

| “嗯——我确定,因为......” |

“嗯——我确定,因为他说的每一代和这里的一切,我都很熟悉,他不是姓叶,姓叶的是他老婆的,嗯——”父亲顿了顿,眼睛突然对焦不来,道:“他老婆的丈夫……”

我们听了,先是一愣,接着就爆笑。显然的,父亲语无伦次。大概是儿时婆婆口述的祖屋,鲜活在立在他面前时,霎时间叫人恍惚吧。

屋主用不标准的普通话,解答了我们的疑问。他姐夫姓叶,是他姐夫把房子转给了他。

|

| 悠悠,感怀—— |

|

| 写着繁体“叶”字,洗得泛白了的红灯笼。 |

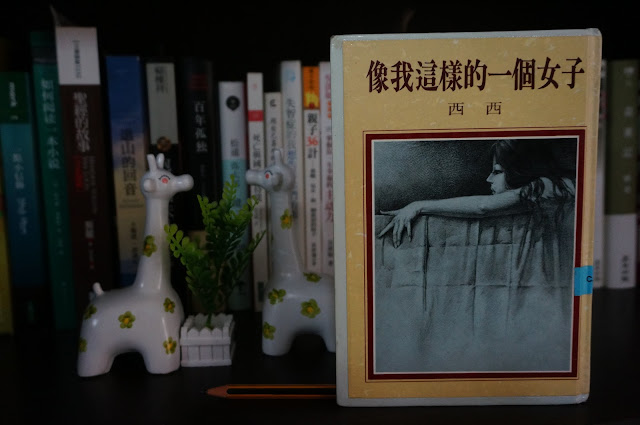

接着,我们跟着父亲上楼。楼上有一大一小两间房,走廊七零八乱地,地板堆满塌陷了的部分横梁、窗框,还有一些坏了的木凳、篮子、饭钵等器具,上面积了厚厚的尘。我们小心翼翼地走进一间睡房,里头搁着一张木床,梁上挂有写着繁体“叶”字的灯笼,另外有一些破衣服,旧布鞋。

父亲半捧着被岁月洗得泛白了的红灯笼,我们轮流给父亲照相。屋主在楼下喊不宜久留啊,危楼,危楼!母亲担忧危楼塌陷,催促说:“下去吧。” 父亲不舍地抚摸床,抚摸墙。

|

| “这是阿婆以前用的——” |

“喔——”下了楼在那火灶处,父亲指着粗糙的砖炉,说:“这是阿婆以前用的——”

那里曾有婆婆的气息,生活的足迹。倘若时空可以交错,父亲和婆婆,是否在不同的年代里,不期而遇呢?

《星洲日报·文艺春秋版》2013-04-28

评论

发表评论